Sissy Secretary 7 「シシー秘書7」

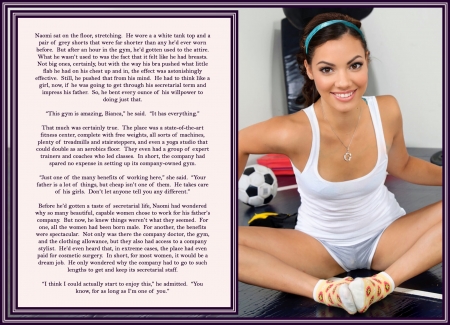

ナオミは床に座ってストレッチングをしていた。白いタンクトップとグレーのショートパンツ。このパンツは、彼が履いたことがあるパンツのどれよりも、はるかに丈が短かった。だが、1時間ほどジムにいる間に、この服装に慣れて気にならなくなっていた。むしろ、慣れない感覚を覚えたのは、どこか、まるで乳房ができてるような感じがしていたという事実だった。確かに大きくはないけど、胸についてる、ほとんど、あるかないかの肉のたるみをブラジャーが上下に揺さぶる感じがしていた。その効果は驚くほど心に影響を与えた。それでも彼は、そういう変なことは考えまいと無視した。この秘書見習い期間を何とかやり通して、父親に良い印象を与えるのだ。そうであるなら、今は、女子のように物事を考えるべきなのだ。ナオミは、ただそのことだけをするために、持てる意思の力をぎりぎりまで絞り出しているところだった。

「ビアンカ、このジム、すごいね。何でもそろっている」と彼は言った。

それは確かに本当だった。この場所は最新のフィットネスセンターで、ウェイトリフティングの器具、さまざまなマシーン、多くのランニングマシーンや昇降運動マシーンが完備していたし、エアロビスタジオとしても使えるヨガスタジオすらついていた。さらには専門のトレーナーとコーチのグループもいて、クラスを指揮している。端的に言って、この会社所有のジムの設置に、会社は惜しまず出費をしたのだ。

「うちで働くとたくさん利得があるけど、これはそのひとつにすぎないわよ」とビアンカが言った。「あなたのお父様、たくさん所有しているものがあるけど、安物だけはひとつもないの。お父様は社員の女子を本当に大切にしているのよ。その点だけは誰が何と言っても間違いないこと」

秘書としての生活を始める前、ナオミは、どうして父の会社には、あんなにたくさんの有能で美しい女性が働いているのだろうと不思議に思っていた。でも今は、外から見えるのと実態は違うということを知っている。例えば、女子社員と思っていた人たちは、全員、元々は男性だったということ。それに加えて、福利厚生も外から見て知っていたものより、はるかに目を見張るものだった。会社専属の医師やジムがあり、服装についても援助金が出る。そればかりか会社専属のスタイリストもいて世話を受けることができるのだ。極端なケースだろうけど、整形美容手術の費用も出してくれると聞いている。要するに、この会社は、たいていの女性にとって、まさに夢の職場だった。ナオミの疑問は、ただひとつ。会社は、秘書のスタッフを獲得し、留めておくために、どうしてそこまでのことをしなくちゃいけないのだろう、という点だった。

「この仕事、実際、楽しめるかもしれない気がしてきたよ」と彼は認めた。「僕が君たちと同じ秘書でいる限りだけどね」。

If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station

https://thefeminizationstation.com/home/