|

Sissy Secretary 15 「シシー秘書15」 「日ごとに可愛くなっているんじゃない?」と、重役のラルフが声をかけた。「でも、どこか違うなあ。何か変わったような……」 「ただ出張から帰って嬉しいだけよ!」とナオミは、これ以上、この話題を続けないようにと願いながら、わざとキャーキャーした声で答えた。何と言っても、あのホテルの一室でビアンカと何をしたかなど、会社の人に知られたいなどとは思っていなかったから。実際、ナオミ自身、あの出来事はほとんど分からなくなっていた。アルコールと肉欲が相まって、あの出来事の最初から最後までモヤがかかっているような感じで、ひとつひとつの詳しいことを思い出すのが困難になっていた。とは言え、ところどころ覚えている部分は確かにあった。少しだけ挙げれば、ふたりの汗、唾液、オーガズム、それにオモチャなどなど。それに全体を覆う感覚として、深い満足感。自分の人生で必要欠くべからざる大切な1歩をようやく進むことができたといった感じの満足感。 ラルフはにやりと笑った。「どうやら、出張は君には良かったようだね。仕事を頑張り続けるといいよ、そうすれば、どうなるか誰も分からないよ? もしかしたら、昇進できるかもしれないよ!」 ナオミの顔に笑みが広がり、彼女は嬉しい言葉を言ってくれた彼に感謝した。ラルフが出ていった後、彼女は自分のデスクに座って一息ついていたが、何分も経たずにビアンカが近寄って来た。 「あのバカ、何がしたいって言ったの?」 「いいえ、ただ優しくしてくれただけだと思うわ」とナオミはアイスコーヒーを掲げて見せた。「これ、彼からもらったの」 「それは、あなたをそのデスクにうつ伏せにさせたいからよ」とビアンカは言った。「みんな、そうしたがってる。あたしたちは、そのためにここにいるようなものだから。そういう優しい贈り物や言葉は、全部、あなたとエッチしたいため。あなたという人間には、本当のところ、全然興味を持ってないの」 ナオミは驚いて、唾をゴクリと飲んだ。「あなたもなの?」 「どうしてそんなことが言えるの? あたしたち、お友達よ」 「でも、あなたは、あたしが酔っぱらうのを待ってて……そして……あたしにああいうことを……ああいうことのことをレ〇プだという人も多いわ。少なくともセクハラにはなるかと」 「それって、ストラップオンを使ったから? これだけは信じて、あれがあなたにあんなに痛い思いをさせることになるとは知らなかったの。あたしは決して……」 「やめて」とナオミは顔を背けた。実際は、ナオミはビアンカと関係を持ったことも、あのストラップオンの痛みも、何もかも心から楽しんだ。だけど、自分の友人のはずの人が、自分がお酒に酔っていた状態を利用したという事実はどうしても好ましくは思えなかった。しらふだったなら、ビアンカとあの行為をしただろうか? 多分したかも。あるいは、しなかったかも。でも、実際には、自分は、するかしないかを選択できる状態ではなかったのだ。「それじゃないの、ビアンカ。ただ……分からない。いろいろあって、今はちょっと、自分が自分じゃない感じで……」 ビアンカは、何秒か、黙ってナオミを見つめた。ピンクとグレーのプレイド・スカート( 参考)とタイトなブラウスを着たナオミは、やっと成熟期に入ったばかりの、エロさ満点の女子高生にしか見えない。しかも、可愛らしい女子高生。時々、ナオミが女性化してから2か月程度しか経っていないのを思い出すのが難しく感じるほど。その一方で、このように見事に女性化して服装も仕草も完璧である今ですら、おそらくナオミは自分自身をどう考えてよいか分からずにいる。いまだに自分のアイデンティティが何なのかを探ろうとしている最中なのだ。 「あなたの言うとおりだわ」とビアンカは、頭を左右に振った。ビアンカが、自分の立場を過剰に利用してしまったことは明らかだった。あまりにも早く行動に移してしまったのだ。すべてがばらばらに崩れてしまう前に急いで手を打たなければならない。「ごめんなさい、ナオミ。言い訳になるか分からないけど、あたしも酔っていたわ。そうでなかったら、何もしようとしなかったと思う」 ナオミは頷いた。「いいのよ。あたしは……あたしも楽しんだと思うし。それに……よく分からないけど……多分、いつか、何かの時に……」 「こういうのはどう?」とビアンカが言った。「今後、あたしからは二度と、あなたに何かをしようとはしない。でも、ホテルの部屋で起きたことをもう一度してみたいと思ったら、それは完全にあなたに任せることにする」 ナオミが何か返事をしようとしたが、ビアンカは人差し指を口の前に立てて制した。「でも、あたしはいつでもそのつもりだということは知っていてほしいの。いつでも、あなたがしたいと思った時なら。どういう形でしたいと思っても、あたしはそのつもり。あたしはいつもそばにいて、あなたのことを待っているから」 ビアンカがそれを求めていないなら、簡単に無視できていただろう。ナオミの呼吸が少しだけ早くなった。頬にほんのりと赤みがさした。落ち着かなそうに何度も椅子に座りなおしている。ビアンカはナオミの心を捕らえたのは明らかだった。たとえ、ナオミ自身はその自覚がまだないのではあるが。 「そ、それなら……それならば、あたし、これからもやっていける」とナオミは息を吐き出すようにして言った。 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 14 「シシー秘書14」 「あなた、誰かと経験ある?」とビアンカは、ホテルの一室、部屋の隅にあるカウチにくつろぎながら言った。表面的には、ふたりは、それぞれ若手の重役に付き添いという仕事で出張に出ているように見えるが、ナオミにはこの出張は最初から最後までひとつの大きなパーティのようにしか思えなかった。ともかく彼女はこれまでの人生でこんなに酔ったことはないと思うほど酔っていて、多少、ろれつが回らなくなっているのも自覚していた。……そんなわけで、ナオミは服を脱ぐまでビアンカが同じ部屋に来ていることを忘れていたのだった。 ナオミはビックリして、ハッと息をのみ、片手で陰部を隠し、もう一方の手で胸を隠した。「あっ、あなたがここにいたこともすっかり忘れていたわ」 「その言葉、どう取っていいか分からないわね」とビアンカは組んでいた脚を解いた。彼女もパンティだけの姿で、股間が盛り上がっていることは一目瞭然だった。小さいけれども、しっかり輪郭が浮き出ていて、完全に間違いようがない。「でも、私の質問にまだ答えてくれてないわよ?」 ナオミは下唇を噛んだ。そして、自分がいるホテルの一室を見回した。会社がこの出張に際してビアンカと同室なのにベッドがひとつだけの部屋をあてがったことは、少し驚きだった。ベッドはひとつだけとは言え、ふたりで寝るのに十分大きなキングサイズではある。だから、ナオミは極度に心配して気恥ずかしさを感じていたわけでもなかった。あるいは、ビアンカがあからさまに性的なことをほのめかす身振りや態度をとるのに接するまでは、そうだったとでも言おうか。今は、フロントデスクに行って部屋替えを要求すべきかどうか迷っている。 「いえ……あたしは……経験ないの。いつでも、そのつもりはあったんだけど、そういう機会が……うーん……そういう機会がなくって」 「じゃあ、そういう機会が現れたら?」とビアンカが訊いた。「どうするつもり? どっちがいいの? 男? それとも女?」 ナオミはどっちで答えるよう期待されているか知っていた。つい最近までは、そういうことは質問にすらならなかった。でも今は? 会社の一番の新入りで、一番愛らしい秘書となってから、すでに2か月以上。それに応じて、男性幹部たちにずいぶん注目され、ちやほやされてきた。ナオミは自分自身がどうしたいのか、以前とは全く異なり、確信が持てなくなっていた。正直言えば、すでに現実生活が彼女の妄想に刺激を与え始めており、少なくとも時々ではあるが、彼女は、自分が会社にいる多くの適切と思われる独身男性のひとりと一緒になるのを夢見ていることがあるのだった。 「あたし……あたし分からないんです」とナオミは告白した。 ビアンカの顔に嬉しそうな笑みが広がった。そしてビアンカは、滑らかな動きで、形の良い太ももに沿って自分の下着を降ろし、両脚を大きく広げたのだった。 ナオミは、ビアンカの柔らかく萎えている小さなペニスを見つめないではいられなかった。それが5センチもない代物であれ、それを見てナオミは驚いたことだろう。だが、それがペニスであることは変わりがなかった……見間違えるはずがない……。そして、それが自分に呼び掛けている。自分には心づもりがちゃんとできていないようなことをさせようと。 「ほんのちょっとだけ、両方をやってみるのはどう?」とビアンカが言った。「こっちに来なさい!」 ナオミは、心の中でそれへの反論を用意できないでいる間に、体の方が動いていた。 「私の脚の間に正座して!」 ナオミはためらわなかった。ゆっくりと両膝を床につけた。その間、ナオミはビアンカの小さな男性の印から一度も目を離さなかった。 「じゃあ、吸いなさい」 ナオミはすぐに口の中に頬張った。本当にそうしたかったのだろうか? 確かに、ためらいたくないと思う心はあった。……自分の上役に当たる人とあらゆる種類の親密なことをするのを夢見る気持ち。その心の部分では、この小さなモノを唇で包みこみ、妄想の果てにあるご褒美を授かるまで、舐め、吸い続けたいと思っている。でも、心の中には別の部分もあって、そこでは、こういうことを考えることすら恐ろしいと思っている。何と言っても、自分はゲイではないのだ。男性が好きでもないのだ。それに、誰のであれ、そのペニスを吸いたくなんかないのだと。 だが、結局、あるひとつの単純なことを思い、すべてが変わった。ビアンカは、美しいし、ふくよかな肉体をしているし、自信にあふれているなど、いくつも性質があるけれども、いずれにしても、誰一人としてまともな心の持ち主なら、彼女を男性と呼ぶ人はいないだろうという点だった。その点こそビアンカと他の人とを分ける点であり、それを認識するだけでナオミを行動に移すのに充分だった。彼女は、自分はヘテロの性的嗜好を持つ人間であるという自意識を保ったまま、安心して前のめりになり、そのぷっくり膨らんだセクシーな唇で、ビアンカの失われた男らしさの残余と言える小さなペニスを包んだのだった。 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 13 「シシー秘書13」 「ちょっと聞いて」とビアンカは、部屋の中を行ったり来たりしながら、神経質そうに両手を揉んだ。ナオミはビアンカのベッドに腰を降ろし、両脚を畳んだ。「さっきはあなたに恥ずかしい思いをさせるつもりはなかったわ。本当よ。ただ、ああいうことはオフィスの中ですることじゃないということ。誰も来ない小部屋を探すか、どうしてもというなら、彼のオフィスに行くべきなのよ」 「何のこと? あたしは別に……」とナオミは答えた。「別にそういうことをするつもりじゃ……分かるでしょ?……もっとジム通いを続けなきゃってことを彼に示そうとしていただけなのに」 ビアンカは秘書に変身した若者の顔をじっと見つめ、そして言った。「そんなの変だわよ。あなたは腰までスカートをめくり上げていたのよ。そんなあなたを見たら誰でも、あなたはセックスをそれとなく求めていたと考えるわ。それに、そのこと自体は問題ないけど……って言うか、ストレスを和らげてあげることもあたしたちの仕事だから……だからと言って、ああいうことは、ひとの目があるところですることじゃないの」 ナオミは、しばらくの間、ビアンカが「ストレスを和らげる」と言った時、何を言わんとしているのか理解できなかった。でも、文脈を手掛かりにちょっと分析した後、突然、現実が見え、ビアンカが話していたことを悟ったのだった。その瞬間、心臓が喉から飛び出そうになり、頬が真っ赤に変わった。 「な、何てこと……まさか……そんな……あたしは、そんな……ひどいわ!」 「いいのよ」とビアンカもベッドに腰を降ろした。手をナオミの太ももに置き、なだめるように優しく揉んだ。「誰でも間違いはするわ。ふたつのことの区別は微妙なところがあるし……」 「いや!」とナオミはビアンカの手を振り払った。「あたしは……男になんか興味ないわよ! そんなつもりじゃなかったんだから……偶然、ああなっただけで、考えてしたわけじゃなかったんだから!」 ビアンカは疑っているように目を細めた。そして、ちょっと間をおいた後、口を開いた。「ちょっと待って。本気で言ってるの?」 「もちろん本気だわ! あたしを誰だと思ってるの? あたしはゲイじゃないわ!」 「まあ……」 「何? それって許されているんじゃない? 違う?」 ナオミの声には挑みかかるような調子がこもっていた。 「もちろん許されているわ」とビアンカは答えた。だが、その声には、疑っている調子が少なからず漂っていた。「もちろん、許されてるわよ」 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 12 「シシー秘書12」 「まあ!」とナオミは声をあげ、重役のひとりであるジェイソンからフラッペを受け取った。「ありがとう、ジェイソン! とっても優しいのね!」 女性に変身してからというもの、誰もが彼女に非常に優しくなっていた。冗談はまったく受け付けないと評判の男子社員たちですら彼女をプリンセスのように扱った。ナオミの好みを知るのに時間をかけた男はジェイソンが最初ではない。ほとんど全員が、ナオミのお好みのランチスポットを知っているし、彼女が一番好きなキャンディーやコーヒーの種類を知っている。ナオミのデスクがスナックや食べ物、彼女のお好みの飲み物でいっぱいにならない日は、ほとんどなかった。重役の中には、彼女にビクトリアズシークレット( 参考)のギフト券をプレゼントした者もいた。そのギフト券、ナオミはすぐに使って、セクシーなランジェリーのコレクションをさらに増やしたのだった。 長身のジェイソンはナオミのデスクに近寄ってきて、手に持っていたコーヒーをひとくち啜った。「全然、問題じゃないよ。ここの女の子の大半は、この手のことに触れようとすらしないよ。ベッキーからクロスフィット( 参考)とかパレオ( 参考)とか聞かされなくちゃいけなくなったら、僕は文字通り、脳みそが爆発しちゃうよって思うよ」 ナオミは軽く笑った。「彼女は体重が増えることにちょっと神経質すぎるわね。でも、あたしもこういうのを飲み続けていたら、彼女の仲間入りしなくちゃいけなくなるかも」 実際、ナオミのお尻は膨らみ続けていた。その点で言えばヒップも同じだった。今でも、彼女のヒップは千鳥格子柄のスカートを生地の限界まで引っ張っていた。 「ああ、確かに……。君はずいぶん超デブデブに太ってるね」と彼はわざと揶揄する調子を強調して言った。「でも、誓って言えるよ、余分な脂肪はちっとも付いてないと」 ナオミは何も考えずに、くるりと後ろを向いてスカートをめくり上げ、膨らんだお尻を見せた。彼女はタイツを履いていたが、この状況は信じがたいほど不適切であることは変わりない。だが、ナオミは社会生活での暗黙の合図を学習する機会を得ずに成長してきていたのである。彼女はほとんど気づかなかった。「分からない?……見えるでしょ。お尻がすごく大きくなってるの! 会社のジムでエアロビクスに通っていなかったら、あたしもっと……」 「ナオミ!」と近くのデスクに座っていたビアンカが鋭い声で注意した。ナオミは友人であり指導者でもあるビアンカが自分を睨んでるのを見た。ナオミの行動に驚いているのと、認められないと怒ってる表情が混じった顔をしていた。「今すぐ、スカートを降ろしなさい!」 それを聞いてナオミも自分が何をしていたか気づいたのだった。あわててスカートの裾を戻したけれど、危うく転びそうになってしまった。顔も真っ赤にしている。ナオミはジェイソンに謝る言葉をつぶやきながら、あわててトイレに駆け込んだ。パチンと指を鳴らせば、時間を元に戻せたらいいのにと祈った。それができたら、オフィスの中で大切な部分を露出するなんてはしたないことをしなかったのに、と。 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 11 「シシー秘書11」 「ジムでお友達を作ってるのを見かけたわよ」とビアンカが言った。「うちの会社に、ヨガにハマってる男子社員があんなにいたなんて、誰が知ってたかしら? それに、みんなあなたの隣に位置を取りたがってたし」 ナオミは恥ずかしそうに笑みを浮かべた。スポーツブラとお気に入りのヨガパンツを着ながら、今日のトレーニングが終わったら、ビアンカをアパートに招待することに決めていた。ナオミにとって、ビアンカは単なる指導者ではなかった。秘書課に入ってからの6週間で、ビアンカはナオミの親友にもなっていた。……ナオミにはこれまで女性の親友などいなかったことを考えると、不思議なことではあったが。 「でも、親ぼくを深めることって良いことじゃない?」とナオミは尋ねた。「そもそも、会社はそのためにジムを作ったんだから。ヨガは誰にとっても良いわよ。みんな健康になろうと頑張るのって素晴らしいことだと思うもの」 それを聞いてビアンカは笑ってしまった。「どうして笑うの?」とナオミが訊くと、「もう、あなたったら、本当にあなたのそういう無邪気なところ、大好きよ」とビアンカが答えた。 「どういうこと?」 「本当に、男たちがヨガ教室に参加した理由を知らないの? みんな、あなたのパンティの中を狙っているって思わないの?」 「何ですって? みんなゲイなの?」とナオミが訊いた。 「もちろん、違うわよ!」とビアンカは、また笑いそうになるのを堪えた。「真面目になるわね。あなたは鏡を見たことがあるわよね? あなたは自分がどんなふうに見えてるか、分かってるはずよ?」 「でも、あたしは女じゃないし。自分の姿は分かってるけど、でも、みんな、あたしが本当は女じゃないって知ってるでしょ? 他の秘書たちとは違うって」 「あなたは、他の秘書たちと同じくらい、充分、立派な女と言えるわよ。しかも、たいていの秘書より可愛い。真剣に考えてほしいんだけど、近々、あなたは決断しなくちゃいけない時が何度も来るようになるわ。そして最後には、あなた自身が、あの男たちの何人かを喜ばせてあげたいと思ってるかどうか、誰が見ても明らかな、彼らの恋慕に答えてあげたいと思ってるかどうかを、はっきりさせなくちゃいけなくなる。もちろん、誰もあなたにどっちかの選択を強いることはしないわよ。でも、一方の選択を強く勧められるのは確かね。あたしたち秘書の中には、それも仕事の一部と考えている人もいるの」 ナオミは、その手の話しをさらに続けたくはなかったので、「ちょっと……ちょっと、考えてみるわ」とだけ言って話題を変えた。 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 10 「シシー秘書10」 「ワーオ」と、ナオミの姿を見てビアンカは声を出した。この女性化した若者が秘書課に入って1ヶ月、すっかり女性服にも慣れている。昔の紳士用の服装を着ることは滅多になくなったけれども、たまに着ると丸っきり違和感を感じるし、場違いだとも感じるようになっていた。「素晴らしいわ。あなたがこんなに素晴らしく変わってくるなんて、誰も予想できなかったわよ」 ナオミは微笑んだ。お世辞とは言え、賛辞はいくら聞いても飽きることがなかった。とりわけ、彼が尊敬するビアンカのような人から聞かされると嬉しかった。ビアンカは、すでに彼をずいぶん助けてきてくれていた。彼女がいなかったら、いまだに男の格好してオフィス内を駆けずり回っていただろうとナオミは思った。決して秘書課に馴染めず、当然、父親に良い印象を与えるチャンスも考えられなかっただろう、と。 「心肺機能関係の運動をもっとしなくちゃと思ってるの」とナオミは、腰を前後に動かしながら言った。「お尻が大きくなってきてるのよ。食べるもの全部が腰に集まってるみたいに」 実際、ナオミは体重は増えていないものの、体つきはますます丸みを帯びてきていた。会社のジムをたくさん利用し、エアロビのクラスに参加し、ヨガにも通い、足踏みマシーンで死ぬほど頑張っても、ナオミは腰からお尻が膨らむのを止めることができなかった。それに加えて、胸の膨らみも、ますます目立つようになっていた。 「ダイエットをする必要があると思う?」とナオミが訊いた。 「何ですって? ダメよ!」とビアンカは強く制止した。「素敵な姿をしているじゃないの。誰からか文句を言われたわけじゃないんでしょ?」 「ええ」とナオミは答えた。実際、秘書課の同僚たちからも、会社の様々な男性たちからも、彼女の体つきを褒める言葉しか受けていなかった。男子社員には彼女にデートを申し込む者すら少なからずいた。そういう申し込みは、これまで全部断ってきたけれど、内心、どういうデートになるかちょっと興味を惹かれる部分もあった。ナオミは、これまでの人生、たくさん友達がいたわけではない。だから、新しい人と遊びに出かけて楽しむというのは魅力的なことに思えた。 「そうでしょ? だったら、そのままでいいのよ」とビアンカは断定する口調で言った。「いましていることを続けること。そうすれば、何もかもうまくいくから。大丈夫」 ナオミの顔に笑みが戻った。「ありがとう。本当にいろいろと。ビアンカがいなかったら、あたし何をしてよいか分からないもの」 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 9 「シシー秘書9」 「本当に、あなたのような身体から始められたら、どれだけよかったかしら。羨ましすぎるわ」とビアンカは、裸になったナオミの身体の頭から足先まで視線を走らせながら言った。「あなた、自分がすごく運がいいことを分かってないんだから」 ナオミはお世辞を言われて微笑んだ。彼はこれまで特に運が良いと思ったことは一度もなかった。これまでの人生を通して、そのほっそりとした体つきや優しい顔つきのせいで、何度もけなされたり、からかわれたり、イジメられたりしてきた。そのまさに同じ性質について今は褒められ、ナオミは過去の自己認識が覆された思いだった。ひょっとするとビアンカは巧妙なジョークを仕掛けているのじゃないかと思う自分もいた。むしろ、そう考えた方が、これまでの経験によく合うだろうと。ビアンカがあれほど純粋な気持ちから言っているような声の調子でなかったら、ナオミは騙されてるという疑念を膨らませて、確信するほどにまでなっていたかもしれない。 「でも、まだ、気持ちが乗っていないんだよ。最初からずっと、驚くことばっかりで。自分が女のふりをすることになるなんて、全然、予想してなかったから」とナオミは言った。 もっと言えば、彼は秘書の仕事として、書類整理や電話の応答やスケジュール管理をするのだろうなと思っていた。確かにそういう仕事もしているが、いつかは、他の仕事も行うよう求められるだろうという予感を強く意識していた。彼はすでに、他の秘書たちがそいうことをしているという噂を耳にしていた。いつか近い将来、そういうことをするよう呼び出されるかもしれないと思い、ナオミはぞっとした。 「ふりをしようとするのをやめた方が良いかもしれないわよ」とビアンカが言った。 「ど……どういう意味?」 「なりきるの。ふりをしたり演技したりするんじゃなくて、本当に女になるの。自分は女だと思うの。もうライフは捨て去ること。ナオミになること」 「でも、どうやったらいいか分からないよ」 「あなたは、すでに、途中までそうなっているんじゃない? あなたの振る舞い方。全部、あなたが自然にしているのは見ていて分かる。だから、その部分があなたのすべてを支配するのに任せればいいのよ。あなたの中には女の子がいるの。その子を外に出してあげなくちゃダメ。その子に支配権を持たせるの。その子が生き生きと輝くようにさせてあげるの」 「あ、ああ……やってみるよ」と彼は言った。いや、違う。彼女は言った。自分を女と考えるようにするなら、まずはふさわしい代名詞を使うのがよい。バカバカしいと思うし、違和感もあるけれど、この件で自分が意識的に努力できることはあまりなくて、女性を指す代名詞を使うことは、その数少ない努力のひとつだった。「頑張ってみるよ。約束する」 「あなたならできるわ」とビアンカが言った。「これまでも素晴らしいできだもの。本当よ。後は、もうちょっとだけ自分を変えようとしてみるだけでいいの。そうすればすぐに、あたしたちと同じ、女たちの仲間になれるわ」 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 8 「シシー秘書8」 「うわ、びっくり……君、ずいぶん可愛くなったね」とジェイムズが言った。彼は下級役員のひとりで、個人付きの秘書はいないので、管理の仕事には秘書たちのグループから誰かを出してもらって仕事をしていた。彼は背が高く、ちじれ毛の金髪をしている。正直な意見を言えば、彼はかなりハンサムな男性だとナオミは思った。典型的な嫌な男、だけどハンサム。「君、今週末は何か予定がある?」 ナオミはデスクを押して、回転いすを滑らせ、短すぎるスカートの中、長くほっそりした脚を見せた。ジェイムズは、まるで合図を受けたとでも思ったのか、まっすぐに視線をその脚に向けた。彼のその反応に、ナオミはどういうわけか分からなかったけれど、ハッとしたし嬉しくも思った。別に、男性が自分に魅力を感じてほしいと思っているからではない。むしろ、ナオミが、これまでのライフとしての人生の大半、ほとんど透明人間になっていたという事実と関係があった。あざけりの的になるとき以外は、まったく目立たない存在だったのである。ナオミはずっとポジティブな目で注目されることに飢えていた。それゆえ、ジェイムズが好意的な目で彼の脚を見た時、ナオミはもっと彼によく見せてあげたいと思ったのだった。 もちろんジェイムズはナオミが本物の女性でないことは知っていたが、それを気にしない人間でもあった。多分、ジェイムズは、社内の他の男たち同様、トランスジェンダーの女性とか女装者とか女性っぽい若い男を好ましいと思っているのだろう。結局、この会社では、すべての秘書がそのカテゴリーに入っていることには理由があるに違いない。 「お付き合いとか親ぼくとかはダメっていうルールはないの?」と、ナオミは媚びるような笑みを浮かべながら訊いた。 「いや、実際は、その正反対だよ」とジェイムズは、キュービクルを仕切る倒れやすい壁板に何気なく寄りかかった。「むしろ、君たち秘書の方にこそ、守らなくちゃいけないルールがあるような。つまり……」 「どうしてあなたたちって新入りの女の子にちょっかい出すのかなあ?」とビアンカの声が聞こえた。ジェイムズは振り向いて何か言おうとしたけれど、ビアンカは遮った。「あなたは、そのたぐいの扱いを受ける資格はないの。分かってるでしょ? でも、昇進した時には……」 ビアンカは、昇進するとどうなるかは言わなかったが、ジェイムズはひるまなかった。「多分、彼女に決めさせるといいんじゃないかな? 彼女は大人の女性だ。自分で自分の行動を選択できるんじゃない?」 「もちろん」とビアンカは答えた。「でも、彼女が言うこと、あなたの気に入る返事じゃないと思うけど」 ふたりともナオミに顔を向けた。ナオミは肩をすくめたいと思ったけれど、なんとかそれをとどまった。こういうふうに表に出されて焦点をあてられるのは好きではなかった。心の中、一方では、ジェイムズの誘いに乗ってしまいたい部分もあった。下級クラスとは言えジェイムズは役職についているのだから。しかも、彼は最近メキメキ頭角を現している若手だし、秘書として、彼を楽しい気分にさせておくのは仕事の一部ともいえる。でも、他方、ジェイムズは明らかに性的な望みも持っている。結局、ジェイムズは、単に友達として遊びに行くことだけでは納得しないだろう。だがナオミ自身は、その手のことはお断りなのだ。 「雨天順延というか、この次にならお誘いを受けられるかもしれないと思うけど……」とナオミは穏やかに、そして嬉しそうに答えた。この返事だと、将来デートに応じてくれる見込みがあった。これは、ジェイムズには無視できない可能性である。ナオミは彼を引っかけたままにしているわけで、本能的に返事したのだろうけど、ナオミ自身、自分の返事の効果に驚いていた。そういうことは意図していなかったから。「……でも、いつかあたしに声をかけてね。いつでも誘ってくれていいから」 ジェイムズはニヤリと笑った。「今の君の言葉、やりがいのある課題と考えることにするよ」 「そうしてくれなかったら、がっかりしたかも」とナオミは答えた。ジェイムズは、その後、もうちょっとだけ浮ついた言葉を交わした後、ナオミとビアンカを後にして、仕事に戻っていった。 「上手だわ。本当に上手だったわよ」とビアンカが言った。 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

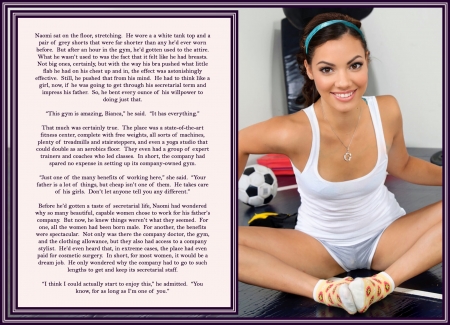

Sissy Secretary 7 「シシー秘書7」 ナオミは床に座ってストレッチングをしていた。白いタンクトップとグレーのショートパンツ。このパンツは、彼が履いたことがあるパンツのどれよりも、はるかに丈が短かった。だが、1時間ほどジムにいる間に、この服装に慣れて気にならなくなっていた。むしろ、慣れない感覚を覚えたのは、どこか、まるで乳房ができてるような感じがしていたという事実だった。確かに大きくはないけど、胸についてる、ほとんど、あるかないかの肉のたるみをブラジャーが上下に揺さぶる感じがしていた。その効果は驚くほど心に影響を与えた。それでも彼は、そういう変なことは考えまいと無視した。この秘書見習い期間を何とかやり通して、父親に良い印象を与えるのだ。そうであるなら、今は、女子のように物事を考えるべきなのだ。ナオミは、ただそのことだけをするために、持てる意思の力をぎりぎりまで絞り出しているところだった。 「ビアンカ、このジム、すごいね。何でもそろっている」と彼は言った。 それは確かに本当だった。この場所は最新のフィットネスセンターで、ウェイトリフティングの器具、さまざまなマシーン、多くのランニングマシーンや昇降運動マシーンが完備していたし、エアロビスタジオとしても使えるヨガスタジオすらついていた。さらには専門のトレーナーとコーチのグループもいて、クラスを指揮している。端的に言って、この会社所有のジムの設置に、会社は惜しまず出費をしたのだ。 「うちで働くとたくさん利得があるけど、これはそのひとつにすぎないわよ」とビアンカが言った。「あなたのお父様、たくさん所有しているものがあるけど、安物だけはひとつもないの。お父様は社員の女子を本当に大切にしているのよ。その点だけは誰が何と言っても間違いないこと」 秘書としての生活を始める前、ナオミは、どうして父の会社には、あんなにたくさんの有能で美しい女性が働いているのだろうと不思議に思っていた。でも今は、外から見えるのと実態は違うということを知っている。例えば、女子社員と思っていた人たちは、全員、元々は男性だったということ。それに加えて、福利厚生も外から見て知っていたものより、はるかに目を見張るものだった。会社専属の医師やジムがあり、服装についても援助金が出る。そればかりか会社専属のスタイリストもいて世話を受けることができるのだ。極端なケースだろうけど、整形美容手術の費用も出してくれると聞いている。要するに、この会社は、たいていの女性にとって、まさに夢の職場だった。ナオミの疑問は、ただひとつ。会社は、秘書のスタッフを獲得し、留めておくために、どうしてそこまでのことをしなくちゃいけないのだろう、という点だった。 「この仕事、実際、楽しめるかもしれない気がしてきたよ」と彼は認めた。「僕が君たちと同じ秘書でいる限りだけどね」。 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 6 「シシー秘書6」 「これ何をするものなの?」とナオミは手に持ったパッチをひっくり返しながら訊いた。これは会社の専属医からもらった処方箋によるものだったから、完全に信用すべきもの。でも、ナオミは、何となく、自分自身でも分からない理由で、このパッチの目的を疑っていた。 「あなたもやっぱり最初はそうよね」とビアンカは答えた。「でも心配しないで。秘書は全員それを使ってるから。それは、あたしたちの状況をもっと自然なものにする目的のものなの」 黒いパンティだけの姿のナオミはため息をついた。「これ、必須なの?」 「ええ。従業員ハンドブックの第3節、第4段落。従業員は社医の助言に従うものとする。拒否の場合は、社員資格の即時停止の根拠になる、と」 ナオミは頭を左右に振った。頭を振るのに合わせて髪が肩を撫でるのを感じた。もう2日は経っているのに、いまだにこの髪が身体を撫でる感覚には馴染んでいない。でも、少なくとも、新しい装いの他の点については幾つか慣れてきたと思うものもあった。例えば、いま履いているソングパンティにしても、お尻の頬肉の間に食い込む感じは、ほとんど気にならなくなっている。 「でも、なぜ?」 「保険の関係よ。もし医師の言うことを聞かない人がいたら、その人は不健康ということ。その結果、保険料が上がることになる。そうなると会社は保険料を払えなくなり、会社は活気を失うか、あるいは仕事ができなくなる。ちゃんと理屈は通ってるでしょ、ナオミ? あなたなら理解できると思うけど?」 確かにナオミはビアンカの説明を理解した。ただ、健康保険料を会社が負担していることが、大半の社員にとって多大な利益であることを知っているものの、そもそも、このパッチの目的に関してはあいまいな答えしかされていない点は奇妙だなと思った。とは言え、彼にどんな選択肢があるだろう? 選択肢があるとすれば、パッチを使うか、自分の父親に、僕は前からずっと、そして今も負け犬ですと認めるかのどちらかだった。ナオミは後者のようなことにはなりたくないわけで、結局それ以上なにも言わずに、指示された通り、小さな四角形のパッチを肩の後ろに張り付けた。 「ほら、つけたよ。で、確か、他にも福利厚生でいいことがあるって言ってたよね? 会社は他にどんなことを秘書のためにしてくれるの?」 ビアンカは満面の笑みを浮かべた。「ええ、素晴らしいのよ。服装のための予算を手当てしてくれるばかりか、フリーでジムの会員になれるの。さあ、さっそくエクササイズにふさわしい服に着替えましょう。ジムは、あなたのお気に入りの場所になるはず。早速、ちょっと覗きに行きましょう」 ナオミは手で長い髪をひと掻きした。「いいよ。でも、言っておくけど、僕は元々、ジム通いするようなタイプの男じゃ全然ないんだ」 それは確かに本当だった。ナオミは、筋肉のない痩せた体つきをしてることから、ずっと前から、ジムに行くと恥ずかしくて長居できなくなるタイプだった。それに、たとえ彼自身がジムにいたいと思っても、ああいった場所は、これまでの彼の人生で彼をイジメてきたタイプの男たちが集っている場所というのがいつものことだったのである。確かに、ナオミは、大人の男性たちが、10代の若者のように振る舞って、体の小さい、喧嘩に弱そうな男たちをいたぶるということはありそうもないとは分かっていたが、ああいう場所に行くと、どうしても、あの頃のイジメられた経験を思い出してしまうのだった。彼はそれを恐れていた。 「心配しないで」とビアンカは言った。「あなたならばっちり馴染むと思うもの」 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 5 「シシー秘書5」 「髪の量をちょっと減らしたのは正解だったわね」とビアンカが言った。「前のは、何と言うか、大きすぎだったもの。今度のつけ毛の方がもっと自然に見える」 オフィスでは「ナオミ」という名前を使うことにしたライフは、ビアンカに居心地悪そうに作り笑いをした。今は、生まれて初めて公の場でスカートを履いている。本当の女性用のスカートである。彼はこの偽装が皆にバレるだろうと確信していた。だが、実際は、そんなに心配する必要はなかった。何だかんだ言っても、職場の秘書たちは全員、彼のことを知っているわけだから。メイクをしてヘアを変え、女性の身支度に身を包んでいても、周りの者にとっては、彼は依然としてライフなのである。 「ええ」と彼はジャケットをもじもじいじりながらつぶやいた。居心地が悪いというだけでは、とても言い足りないと感じていた。誰もが自分を見つめていると感じているばかりか、オフィスでのおしゃべりは全部、自分のことを話題にしているだろうと思っていた。誰かが笑い声をあげるといつも、間違いなく、自分のことをバカにするジョークを言った人がいたんだなと思った。 しかし、このような心理的な居心地の悪さに加えて、身体的な居心地の悪さが追い打ちをかける。例えば、ビアンカに無理やりソングパンティを履かされているわけだけど、これを着ていると、絶えず誰かにお尻を突かれているような気がしてしまう。この感覚、いじめにあっていた過去から分かる通り、彼にとっては非常に馴染みのある不快感だった。加えて、偽乳房を押さえているブラジャーが肩に食い込んで痛い。いや、それよりも辛いのは、この靴。足が痛くて痛くて。それに髪も……ああ、いつも間の悪い時に限って、こういう痛みが襲ってきたり、髪の毛が垂れてきたりで、仕事の邪魔をする。 「こんなこと毎日、君たちいったいどうやっていたの?」とライフは憤慨した。「この格好でここに来て、たった1時間だけど、すでに一生分の不快感を味わってる感じだよ」 「あなたも慣れるわよ。できるだけ素敵に見えるためには、これも仕方ないの。そういう規則になってるから」 「父もこのことを分かっていると良いけどね」 「それについて言えば、あなたはもう、勝手に3階に上がってお父様に話しかけることはできないってこと、知ってるわよね?」 「えっ? 何? 自分の父親なんだよ?」 「そう。その通り。それは分かってる。みんな知っているわ。でも、あなたは、その事実をみんなの顔に塗りつけることはできないの。そもそも、なんであなたにこういう姿になってもらっているかというと、みんながあなたは特別だと思わないようにするため。あなたのレベルの普通の秘書は社長に直接話しかけたりはしないものなの。そういうふうになってるの。だから、あなたも、そうすべきじゃない」 それは理屈が通っていた。加えて、父親に気軽に話しかけるなんて、ライフらしくないことだ。……いや、そもそも今はライフではなくナオミだが……。ともかく、父親と親密な関係を持つなんて……彼が自分自身をそういう人間と思っていない以上、そういうことに慣れることなどないだろう。ライフのこれまでの人生の大半の時間、彼の父親は不在だったと言ってよい。だから、たった2週間、会わないからといって、何の問題もないだろう。 「まあいいよ」とナオミは言った。「彼には話しかけない。ただ目立たないようにして、仕事をしていたいだけなんだから」 「その調子よ!」とビアンカは言った。「じゃあ、今度は、会社が提供する福利厚生について教えるわね……」 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 4 「シシー秘書4」 「もっと髪の量が欲しいところね」とビアンカは鋭い目でライフを見た。「つけ毛が必要かも」 ライフは両手で髪を掻いた。「つけ毛? 充分長いと思うけど?」 「まあね。でも、あたしたち『充分』を狙ってるわけじゃないでしょ? 周りから目立ちたいんじゃないの? あなたはお父様の目を惹きたいのだから」 ライフはうんうんと頭を振った。「もちろん」 もし自分が父の関心を引き寄せることができたら、多分、生まれて初めてのことになるだろう。父が僕を愛してくれているのは確かだし、僕が成功するために必要なことは何でもしてくれた。だが、僕は父を何度も繰り返し裏切ってきてしまった。高校の時、父は複数の教師にカネを出して退職してもらい、僕は無事に卒業することができた。大学に入っても講義をさぼり続ける僕を見ても、父は僕がどんな息子なのか理解していたのだろう。というか、僕を理解してると思っていたのだろう。ライフは、人生で一度だけだろうけど、今回のことで、自分はそんな人間じゃないと父に示して見せると心に誓った。 「そうよね。あなたのそういう姿勢を待っていたのよ。じゃあ、ここに座って」 ライフは指示されたようにベッドに腰を降ろし、ビアンカが魔法のような仕事をする間、ずっと我慢してじっとしていた。ビアンカが仕事をしている間、ライフはいろいろなことを考えた。どうだ、やれるものならやってみろよ、って父の前に姿を現したら、父は何て言うだろうか? 怒りだすだろうか? かんしゃくを起こす? 自慢に思う? ライフは父に誇りに思ってほしいと思った。 「さあ、できたわ」とビアンカは立ち上がった。「あたしにとっての最高作品ってわけじゃないけど、これなら、さしあたりうまくいくはず」 ライフは頭に手をやり、ずっとボリューム感が増えた髪の毛を優しく掻いた。「これ、すごく大きいよ」 「そこが重要なところ」と彼女は答え、「じゃあ服装に移りましょ」と言った。 頷いたライフに、ビアンカは黒い衣類を手渡した。掲げてみると、それはブラジャーだった。しかもすごく小さい。 「こ、これ……どうつけたらいいか知らないよ」 ビアンカは同情するような顔でライフを見て、着け方を教えた。ライフは、一応、装着すると、両手の指をストラップに引っ掛けて、胸から少し離す仕草をした。「これって、すごくキツイんだけど」 「キツクなるようにできてるからよ。もう、それはやめて。さもないとゴムが伸びちゃうから」とビアンカは、新しく別の衣類を彼に渡した。ブラにマッチした黒いパンティだった。「それを履いて」 ライフは抵抗する段階をすでに過ぎていた。拒否したいと思っても、もうここまで女っぽくなってるのに、それは無意味だ。ライフには、言われた通りにパンティを履いて、その後、どういうことになるかを見るほか、道はなかった。それに加えて、このまま女装変身を続けると、自分は最後にはいったいどんな姿になるんだろう、という純粋に好奇心が刺激されるところもあった。 今は体毛が消えてつるつるになっているほっそりした脚にパンティを通す。そのパンティはソングだった。特にお尻のあたりで、それが割れ目に食い込んでるのを感じた。ずっと常時、食いこまれてる感じを味わわされてるみたいだと思った。近くにある、全身鏡を見た。薄地の生地の中、男性器が膨らんでいるところが見えるはずなのだけど、ほとんど見えなかった。 「完璧よ!」とビアンカが言った。「本当に完璧。あなた、うちのオフィスで一番きれいな娘になるんじゃない?」 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 3 「シシー秘書3」 ビアンカは背中を押すようにしてライフをシャワールームに入れ、その後、ストッキングとガーターベルトを脱いで、自分もそこに入った。入るとすぐに彼女は消毒液の匂いがする混合液を彼の身体全体に塗り始めた。その液体は何なのかとライフが訊くと、「この気持ち悪い体毛を全部処理するものよ」と答えた。ライフには、言うなりになっている他にほとんど選択の余地はなく、できるだけじっとして立っていた。自分の願いに反して、男性自身が裏切って興奮状態を暴露してしまわないようにと願いながら。何だかんだ言って、目の前にいるこの人はとても美しい女性で、実質上、自分の身体を撫でて愛撫してるようなものだから。あらゆる点から考えても、ライフは勃起しておかしくなかった。だが、彼のペニスは普段と変わらず萎えたままだった。そのことを喜んでいいことか、恥ずかしがることなのか、ライフは正直、よく分からなかった。 ともあれ、ビアンカは、一か所も塗り残しを残さぬよう注意しながら彼の身体に脱毛クリームを塗りたくったが、その間、彼のペニスにはまったく関心を示さなかった。ありとあらゆる割れ目、隙間も逃さず塗り込める。ライフの肛門にまで丹念に塗り込んでいた。ようやくその作業が終わるとビアンカはシャワーから出て言った。「これでよし、と。後は10分くらい待ってね。その後、洗い流して」 クリームはすでに効果を出していたのか、ライフは肌がチクチクしだすのを感じていた。そしてビアンカが「もう洗い流してもいいわよ」と声をかけてきたときには、体じゅうの肌を蟻が這いまわっているような感じになっていた。ようやく許しを得て、温かいシャワーを浴び、洗い流す。全身のかゆみから一気に解放され、とても癒される感じだった。シャワーは体じゅうのクリームを顔のひげも含めたすべての体毛と共に排水口へと流した。 体じゅうの毛がなくなったのを受けてビアンカはライフの前にかがみこみ、自分の化粧箱から別のボトルを取り出し、そのローションを今や柔肌のライフに塗り始めた。それが何かと尋ねると、「これを使うと肌が柔らかくつるつるになるの。気持ちいいでしょ?」とビアンカは答えた。 ビアンカがそう答えたまさにその時、彼女はライフの男性器を握って、優しくローションを塗っている時だった。こんなことをされてることを思えば、彼がかすれ声で「ああ、うん、そうだね」としか答えられなかったのも仕方ない。 ローションを塗り終えたビアンカはライフを便器に座らせ、今度は彼の眉毛に取り掛かった。丁寧に毛抜きを繰り返し、細いアーチ状の眉に整える。その次はお化粧。そしてヘアスタイル。髪はライフが思っていたよりも長くなっていた。そしてようやく、彼女はライフを立たせ、言った。「オーケー、じゃあ、お洋服の方に取り掛かりましょう」 ライフはビアンカについて歩き始めた。だが、バスルームの鏡に映った自分の姿を見て、どうしても立ち止まって見つめざるをえなかった。「こ、これが僕……? わーお!」思わず声が漏れる。 鏡の中、彼の後ろから肩越しにビアンカが顔を出した。「あたしも自分とは思えなかったものよ? 初めてこれをした時のことを覚えているわ。ただただ唖然としてしまった。当時はシシーになることなんて全然考えてなかった。ただ、仕事が欲しかっただけ。分かるでしょ? でも、メイクを終えた自分を見た瞬間、もうすっかりこれにハマってしまったもの」 確かにそうだろうなとライフは思った。自分の顔全体がまえより柔らかそうに、より女性的に見える。確かに、自分は、男たちの間で自分が最も男らしい人間だと思えたことは一度もなかったけれども、こんなに可愛らしく見えることになるとは全く予想していなかった。いや、単に可愛らしいだけじゃない。美しいと言える。彼の前にいるビアンカと同じように、ライフ自身、これにハマりそうになっていないとは言い切れなかった。 「すっかり着替えを終えるまで、自分の姿を見るのは待っててね。きっと気絶しそうになるから」 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

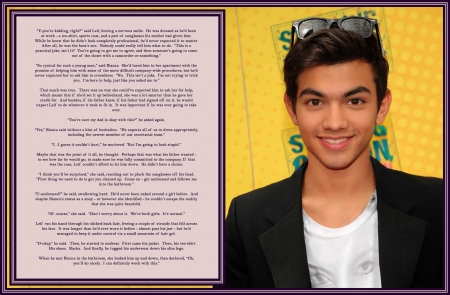

Sissy Secretary 2 「シシー秘書2」 「じょ、冗談だよね?」とライフは引きつった作り笑いをして言った。今のライフは、普段彼が職場に着ていく服装でいる。Tシャツに、スポーツジャケット、それに母親からプレゼントされたサングラスの姿。会社に勤めているふうには見えないとは分かっているけれども、別に問題になると思ったことはない。何だかんだ言っても、自分は社長の息子なのだから。誰も彼にどうすべきかを指示できる人はいなかった。「これって、悪い冗談だよね? シシーになるって僕に同意させたところで、クローゼットからビデオカメラか何か持った人が出てくるって?」 「こんなに若いのにずいぶんシニカルな見方をするのね?」とビアンカは言った。ビアンカは、会社全体のより厄介なしきたりについてライフを手助けするという約束で彼を自分のアパートに連れてきたのだった。だが彼はまさかビアンカに女装するように頼まれるとは予想していなかったのだった。「いいえ、これは冗談ではないわ。あなたに罠を掛けようとしてるわけでもない。あたしは、あなたが望んだとおり、あなたを助けるためにいるの」 そこまでは本当のことらしかった。ビアンカが、自分が助けを求めると予想できたなどありえない。もし仮にビアンカが裏で仕組んだとしたら、自分が思っているよりずっと賢い方法を取っただろう。加えて、もし父がこれを知っているなら、もし、実際にこうすることに承諾を与えていたなら、確かに、父は自分に、社内に馴染むために必要なことを何でもさせるだろう。女装も含めて。ライフが跡継ぎをするなら、それは重要なことだったから。 「本当に、確信してるんだね? 父はこれをオーケーと思ってると」 「ええ」とビアンカはためらうことなく答えた。「社長は社員全員が適切な服装でいることを求めているの。秘書部門の新人も含めてね」 「まあ……まあ、別に減るもんじゃないし」とライフはつぶやいた。「でも、バカっぽく見えるんだろうな」 多分、その点が一番の問題だと彼は思った。そして、おそらく、それこそ、父親が求めていることなのだろうなと。ライフがどこまでやるかを見たいのだと。ライフが会社に完全に忠実であることを確かめるために。それが本当だとしたら、ライフにはこれを拒絶する余裕などない。他に選択肢はなかった。 「あなた、びっくりするんじゃないかしら」とビアンカは言い、手を伸ばしてライフの頭からサングラスを取った。「まず最初に、体をきれいにしなきゃいけないわね。服を脱いで、あたしについてバスルームに来て」 「ふ、服を脱ぐ?」とライフは生唾を飲んだ。これまで女性のそばで裸になったことはない。それにビアンカがシシーであるとはいえ、とても美しいという現実から逃れることはできなかった。まあ、彼女が自分をシシーと認めるかどうかは分からないけど。 「もちろん。でも心配しないで。あたしたちはふたりとも女なの。女同士なら普通のことでしょ」 ライフは手を頭にやり、固めていた髪の毛を掻いた。髪の塊がほぐれ、顔にかかった。ずいぶん伸びていて今はあごの下まで来ている。だが、彼は手のひらに小さな山になるくらいのヘアジェルを使って、よそから分からないように固めていたのだった。 「ああ、いいよ」と言い、服を脱ぎ始めた。最初はジャケット。次にTシャツ。靴。そしてズボン。最後に、下着をほっそりした脚に沿って引きずり降ろした。 バスルームに入りビアンカに会うと、彼女はライフに上から下まで視線を走らせ、宣言した。「まあ、あなたなら良くなりそう。これなら、あたしもちゃんと仕事ができるわ」、と。 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

Sissy Secretary 1 「シシー秘書1」 「ビアンカ、僕を助けることに同意してくれて本当にありがとう」 ライフは、片方の足からもう一方の足へと重心を変えては元に戻しと、居心地悪そうにしながら、両手はどうすべきかと迷っていた。体の前で握る? いや、それだとキモイ男に見えるだろう。ポケットに入れる? いいかも。それとも後ろで両手を握る? 様々な姿勢が頭の中を駆け巡ったが、結局、ひとつを選ぶことができなかった。最後には、片方の手首をもう一方の手で握る姿勢になり、できるだけ平静を保った顔をした。 「あら、そんな。あたし、社長の息子さんのためなら何でもするわ。あの人たち、あなたをそんなにひどく扱ったの?」 「そんなにひどくはなかったけど」とライフは嘘をついた。正直言えば、その日は彼の人生で最悪の一日だった。それに、彼は子供時代の大半を容赦ないイジメを受け続けてすごしてきたことを思えば、それほどに思うということはかなりのことなのである。他の秘書たちが身体的に彼に暴力をふるったということではない。いや、彼女たちは決してそんなことはしない。彼女たちは彼をからかったのである。彼を容赦なく批判したし、ありとあらゆる悪口を言った。そして、最後には、彼女たちはライフを自分たち秘書のひとりにすぎないとほのめかし、男性としての彼を貶めたのだった。 彼の父親が会社のすべての側面を体験し学ぶべきだと主張したことは、別にライフのせいではなかった。ライフは、彼のやり方を通すことができたら、決して秘書たちとかかわることはなかっただろうし、ましてや、誰にも感謝されないその仕事をして時間を費やすことなどしなかっただろう。だが、彼に選択の余地があったかというと、そうではなかった。彼の父はライフが「下積みを経験する」までは、決して会社を譲り渡しはしないと明言していた。 そんな中、彼の父の秘書であるビアンカが、ライフのことを好ましく思っていたこともあり、他の秘書たちを追い払った後、自分がライフを庇護すると宣言したのだった。そんなわけで、彼は今、ビアンカのアパートに来ているのである。 突然、ビアンカは服を脱ぎ始めた。ライフが反応しようと思う前に、すでにブラウスを脱いでしまっていた。 「何をしてるんだ? なんで服を脱いでるんだ?」 「あら、落ち着いて」とビアンカは答えた。「あなたに見せておかなくちゃいけないモノがあるの」 ライフは応答しなかった。というか、応答できなかった。美しい女性が自分の目の前で服を脱いでいるのであるから応答どころじゃなかった。しかしながら、頭の中では様々な可能性が浮かんできて、火がついたようになっていた。 ビアンカがブラのホックを外し、中から見事に豊満な乳房が出てきた時には、息が詰まりそうになった。しかし、その反応は、彼女がパンティの中に隠していたものを見た時の反応に比べれば、何でもないと言える。「ええ……多分、あなたは知らなかったかもと思うから」 ビアンカはガーターベルトとストッキングだけの姿で、ベッドの柵に寄りかかった。小さなペニスが恥ずかしげもなく露出していた。 「き、君は……男だったのか……」とライフはやっとのことでつぶやいた。信じがたいほど小さなペニスだが、ペニスには間違いない。「でも、どうして?」 ビアンカはメロディをつけてるように笑った。「ああ、本当に可愛いおバカさん。あたしは男じゃないわ。あたしはシシー。他の秘書たちもみんな同じ、ね。それで、もし、あなたがあたしたちの仲間になるとしたら、同じような姿にならなくちゃいけないわけ。そこであたしが出てきたということ」 「な、なんだって?」 「だから、そのわけで他の秘書たちがあんなにあなたにイジワルだったということ。みんな、あなたは例外だと思っている。でも、これまでは、この秘書の仕事を望んだら、誰でも例外なくシシーにならなくてはいけなかったの。あたしも含めてね。だから、みんな、あなたは特別扱いを受けるんだろうなと思ったわけ。だからね、ライフ、もし、あたしたちに馴染みたいと思うんなら、もし、みんなに嫌われたくないと思うんなら、あなたは、自分も他のみんなと同じだよと示さなくちゃいけないの」 「あ、ああ……。このことを……父は知ってるの?」 「これはあなたのお父様のルールなのよ。社長は秘書はすべて女性のような振る舞いをし、女性のような外見をするものだと思ってらっしゃるの。それに……他のこともするものだとも。でも、その件については今は話さないでおきましょう。今はあなたの改造に集中しましょう」 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/

| HOME |

|