「早く入って! 早く!」 コリーンは僕を中に引っ張り込み、ドアに鍵をかけた。中は思ったより広いスペースだった。トイレというより、文字通りの広めのバスルームと言える。妻は裸足でスキップで跳ねるようにして、便器に座ってニヤニヤしているウェイトレスのところに行き、彼女にまたがった。彼女の太ももの上に腰を降ろしながら、ブロンドの髪を鷲づかみにして、唇を重ねた。鼻息も荒々しい長々としたキスだった。

僕は心臓が高鳴っていた。コリーンの大きなバッグを肩に下げたままドアのところに立ち尽くしたまま、何が目の前で起きてるのかと認識できずにいた。本気で、妻がこんなに早くコトを進めるとは予想していなかった。よっぽど切羽詰まった気持ちになっていたのに違いない! ジーンズの前がきつくなってくるのを感じた。

「ぼんやり突っ立ってないで!」と、妻は僕の方を振り返った。例のウェイトレスは、妻の肩の向こうからニコニコしながら射るような視線でこっちを見てる。「ここの床、気持ち悪いでしょ。あなたに、あたしたちのための大きくてセクシーなマットレスになってほしいの」

僕は言い返したりはしなかった。その後に続くと思われる褒美を考えたら、そんなことはわずかな代償だ。加えて、僕は紳士でもある。素早くシャツを脱ぎ、床に敷き、その上に仰向けに横になった。幸い、ここは実に大きなバスルームだ。トイレに加えて、シャワーもあり、着替えるスペースもある。だから、僕のような長身でも楽に横たわることができた。

横たわって顔を上にしていると、コリーンがウェイトレスの腕を取って便器から立たせるのが見えた。その後、妻は手を彼女の後ろ首に当てて、前のめりにさせ、立ったままキスを始めた(コリーンは堂々と仕切るタイプの性格だし、筋肉質の肉体でもあるけれど、身長は155センチくらいしかない。ウェイトレスの方がずっと背が高い)。

コリーンが僕の頭をまたがった。僕の顔の左右に足が来る形だ。これだと、彼女の官能的なキャラメル色のふくらはぎと太ももをしっかりと見ることができる。太くて、見てるだけで涎れが出そうになる肉づきだが、何時間もジムやプールで鍛えてきただけあって、信じられないほど引き締まった脚だ。

しかも、今日はパンティを履いてこなかったようだ。彼女の濃い目の肌色の大きなペニスが僕を見下ろしていた。大きくなっている途中らしい。ゆっくりと固さを獲得し、徐々にドレスの服地を持ち上げていってる。このブロンド髪のウェイトレス、これを知ったらどんな反応を見せるかな?

ふたりがピッタリと身体を寄せて抱き合った。コリーンのペニスがさらに大きくなっていく。包皮が剥けて、中からテカテカに輝く半球が顔を出した。ドレスの生地がさらに持ち上がり、テントのようになっていく。

ペニスが鎌首をもたげるのに合わせて、大きな睾丸も前の方に移動した。その陰から姿を見せたのが、褐色に近い色の濡れた唇だ。少し口を開いて、中のピンク色の肌を見せている。この姿、僕は何回見ても飽きることがない!

「あれぇ?!」ウェイトレスが叫んだ。気づいた瞬間だな。「それ、何なの?」

彼女はちょっと引きさがって、視線を下げ、妻の盛り上がったドレスを見た。片方の眉毛だけを持ち上げ、何かあいまいな笑い声をあげた。

「それって……何か……ディルドとか? ええ? マジで? あなた、そういうのを用意してきたってこと!?」

彼女はちょっと気分を害してるようだった。コリーンが、朝食に巨大なストラップオンを持ってくるような厚かましい人なのかもしれないと。

妻は、余裕に満ちた顔で笑った。「ディルドじゃないわよ。ちょっと見てみる?」

普通なら、怒りを感じて立ち去っていくだろうけど、このウェイトレスには、薄地のスカートを通して、太った亀頭の輪郭が見えているはず。それに加えて、生地の下、それがヒクヒク動いてるのも見えているはず。彼女は好奇心から立ち去ることができなくなっていた。

僕は内心、ほくそ笑みながら彼女の様子を見ていた。これまでの経験から、普通、どの女たちもよく似た反応をしてきた。ショックと怖れ。だけど、最終結果も、普通、よく似た結果に終わるものだ、と。

このウェイトレスも自分を抑えきれなくなったようで、いぶかしげな顔をしながら、妻に近づき、下に手を伸ばし、コリーンのドレスをめくり上げた。

「何、これ!」と悲鳴を上げた。「まさか?? どうして??……」

完全勃起した野獣を見つめながら、彼女は言葉にならない言葉をつぶやき続けた。33センチの肉塊が血流でドクンドクンと脈動している。電柱のように直立してるが、根元に向けては、不運な小動物を食べた後の蛇のお腹のようなカーブを描いてる。ウェイトレスはまばたきもしなかった。普通、これは、欲望がショックを凌駕した時に見せる反応だ。この反応を見せたら、その人は、もう、引き返すことはできないことを示す。

Sissy Secretary 15 「シシー秘書15」

「日ごとに可愛くなっているんじゃない?」と、重役のラルフが声をかけた。「でも、どこか違うなあ。何か変わったような……」

「ただ出張から帰って嬉しいだけよ!」とナオミは、これ以上、この話題を続けないようにと願いながら、わざとキャーキャーした声で答えた。何と言っても、あのホテルの一室でビアンカと何をしたかなど、会社の人に知られたいなどとは思っていなかったから。実際、ナオミ自身、あの出来事はほとんど分からなくなっていた。アルコールと肉欲が相まって、あの出来事の最初から最後までモヤがかかっているような感じで、ひとつひとつの詳しいことを思い出すのが困難になっていた。とは言え、ところどころ覚えている部分は確かにあった。少しだけ挙げれば、ふたりの汗、唾液、オーガズム、それにオモチャなどなど。それに全体を覆う感覚として、深い満足感。自分の人生で必要欠くべからざる大切な1歩をようやく進むことができたといった感じの満足感。

ラルフはにやりと笑った。「どうやら、出張は君には良かったようだね。仕事を頑張り続けるといいよ、そうすれば、どうなるか誰も分からないよ? もしかしたら、昇進できるかもしれないよ!」

ナオミの顔に笑みが広がり、彼女は嬉しい言葉を言ってくれた彼に感謝した。ラルフが出ていった後、彼女は自分のデスクに座って一息ついていたが、何分も経たずにビアンカが近寄って来た。

「あのバカ、何がしたいって言ったの?」

「いいえ、ただ優しくしてくれただけだと思うわ」とナオミはアイスコーヒーを掲げて見せた。「これ、彼からもらったの」

「それは、あなたをそのデスクにうつ伏せにさせたいからよ」とビアンカは言った。「みんな、そうしたがってる。あたしたちは、そのためにここにいるようなものだから。そういう優しい贈り物や言葉は、全部、あなたとエッチしたいため。あなたという人間には、本当のところ、全然興味を持ってないの」

ナオミは驚いて、唾をゴクリと飲んだ。「あなたもなの?」

「どうしてそんなことが言えるの? あたしたち、お友達よ」

「でも、あなたは、あたしが酔っぱらうのを待ってて……そして……あたしにああいうことを……ああいうことのことをレ〇プだという人も多いわ。少なくともセクハラにはなるかと」

「それって、ストラップオンを使ったから? これだけは信じて、あれがあなたにあんなに痛い思いをさせることになるとは知らなかったの。あたしは決して……」

「やめて」とナオミは顔を背けた。実際は、ナオミはビアンカと関係を持ったことも、あのストラップオンの痛みも、何もかも心から楽しんだ。だけど、自分の友人のはずの人が、自分がお酒に酔っていた状態を利用したという事実はどうしても好ましくは思えなかった。しらふだったなら、ビアンカとあの行為をしただろうか? 多分したかも。あるいは、しなかったかも。でも、実際には、自分は、するかしないかを選択できる状態ではなかったのだ。「それじゃないの、ビアンカ。ただ……分からない。いろいろあって、今はちょっと、自分が自分じゃない感じで……」

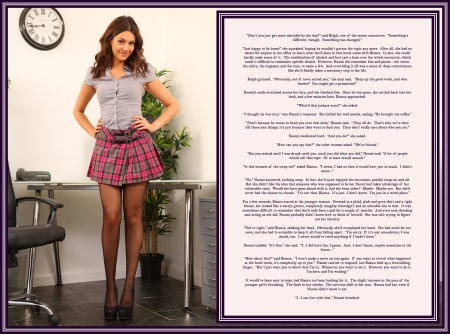

ビアンカは、何秒か、黙ってナオミを見つめた。ピンクとグレーのプレイド・スカート(

参考)とタイトなブラウスを着たナオミは、やっと成熟期に入ったばかりの、エロさ満点の女子高生にしか見えない。しかも、可愛らしい女子高生。時々、ナオミが女性化してから2か月程度しか経っていないのを思い出すのが難しく感じるほど。その一方で、このように見事に女性化して服装も仕草も完璧である今ですら、おそらくナオミは自分自身をどう考えてよいか分からずにいる。いまだに自分のアイデンティティが何なのかを探ろうとしている最中なのだ。

「あなたの言うとおりだわ」とビアンカは、頭を左右に振った。ビアンカが、自分の立場を過剰に利用してしまったことは明らかだった。あまりにも早く行動に移してしまったのだ。すべてがばらばらに崩れてしまう前に急いで手を打たなければならない。「ごめんなさい、ナオミ。言い訳になるか分からないけど、あたしも酔っていたわ。そうでなかったら、何もしようとしなかったと思う」

ナオミは頷いた。「いいのよ。あたしは……あたしも楽しんだと思うし。それに……よく分からないけど……多分、いつか、何かの時に……」

「こういうのはどう?」とビアンカが言った。「今後、あたしからは二度と、あなたに何かをしようとはしない。でも、ホテルの部屋で起きたことをもう一度してみたいと思ったら、それは完全にあなたに任せることにする」

ナオミが何か返事をしようとしたが、ビアンカは人差し指を口の前に立てて制した。「でも、あたしはいつでもそのつもりだということは知っていてほしいの。いつでも、あなたがしたいと思った時なら。どういう形でしたいと思っても、あたしはそのつもり。あたしはいつもそばにいて、あなたのことを待っているから」

ビアンカがそれを求めていないなら、簡単に無視できていただろう。ナオミの呼吸が少しだけ早くなった。頬にほんのりと赤みがさした。落ち着かなそうに何度も椅子に座りなおしている。ビアンカはナオミの心を捕らえたのは明らかだった。たとえ、ナオミ自身はその自覚がまだないのではあるが。

「そ、それなら……それならば、あたし、これからもやっていける」とナオミは息を吐き出すようにして言った。

If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station

https://thefeminizationstation.com/home/